La nutrition (du latin nutrire : nourrir) désigne les processus par lesquels un être vivant transforme des aliments pour assurer son fonctionnement. La nutrition est également une science pluridisciplinaire, comportant deux grands axes. La physiologie de la nutrition traite de la façon dont l'organisme opère la transformation des aliments, c'est-à-dire des processus métaboliques. Ceci comporte l'étude du rôle des macronutriments et des micronutriments au niveau des mécanismes biochimiques cellulaires, et les conséquences sur les tissus d'un déséquilibre entre l'énergie absorbée et l’énergie dépensée par l'organisme. La psychologie de la nutrition analyse le comportement alimentaire de l'individu ou du groupe. Elle met l'accent sur des questions telles que « pourquoi mangeons-nous ? » ou « comment choisissons-nous nos aliments ? ». Chez l'homme, ces questions sont en rapport avec des facteurs environnementaux tels que l'environnement construit, les médias et politiques de santé, ainsi qu'avec ses particularités tels que ses revenus ou sa culture.

Définition d'aliments

La nutrition s'intéressant aux relations entre les organismes vivants et les aliments, il est nécessaire de définir ce qui est inclut comme aliment. Il existe deux définitions, selon l'approche physiologique ou psychologique. Dans la première, la nourriture englobe tout ce qui est nutritif, c'est-à-dire dont « l'ingestion est nécessaire pour la survie, la bonne santé et la croissance des jeunes » L'approche psychologique est plus restrictive, en considérant que « la substance la plus nutritive peut difficilement compter comme aliment si personne ne la mange [car] les gens ne pensent généralement pas à ce qu'ils mangent en termes de nutriments ». Autrement dit, un aliment au sens de la vie courante dépend du contexte culturel : par exemple, des yeux de baleine sont nutritifs puisqu'ils contiennent des protéines et de la vitamine A, mais un individu pourrait ne pas considérer cela comme une nourriture acceptable.

Nutriments

Il existe de nombreux nutriments différents, divisés en deux catégories : les macro-nutriments et les micro-nutriments.

Macronutriments

L'organisme puise son énergie dans les sucres (ou glucides), les corps gras (ou lipides) et les protéines. Ces trois nutriments énergétiques forment la classe des macronutriments. L'organisme peut également puiser son énergie dans l'alcool (ou éthanol) mais celui-ci n'entre pas nécessairement dans un régime recommandé, contrairement aux trois nutriments précédents. L'énergie se mesure en Joules ou calories, dont les symboles sont respectivement J et cal. La conversion est 1 kcal pour 4,186 kJ, ou 1 kJ pour 0,289 kcal. L'énergie est apportée à l'organisme par réaction avec l'oxygène, c'est-à-dire par oxydation, ce qui engendre 9,44 kcal par gramme de corps gras, 5,6 kcal par mL d'alcool, et varie selon le type de glucide : 4,18 kcal par gramme d'amidon, 3,94 kcal par gramme de saccharose et 3,72 kcal par gramme de glucose. L'énergie obtenue par oxydation d'un gramme de protéine est 5,6 kcal mais cela ne correspond pas à ce que le corps en retire, qui est 4,70 kcal pour ce cas particulier. L'ensemble des organes assurant l'extraction d'énergie est le système digestif, qui transforme les sucres en glucose (ou galactose), les protéines en acides aminés et les corps gras en acides gras. Chacune de ces transformations se divise en plusieurs blocs fonctionnels : par exemple, la transformation en glucose est constituée de la digestion, la régulation hormonale (c'est-à-dire les hormones présentes dans le plasma), l'utilisation et le stockage (dans le foie, le tissu adipeux et les muscles).

(ou glucides)

Les glucides se trouvent dans des aliments tels que le riz (à hauteur de 79,95 g pour 100 g de riz blanc à long grain non cuit[A 1]) ou le pain (essentiellement présents sous la forme d'amidon[A 4]). Selon la fondation britannique de nutrition, les trois principales sources sont les céréales à 45%, les pommes de terre et le grignotage salé à 12% puis les boissons à 10%[A 5]. Les glucides se divisent en catégories selon le nombre d'unités de sucre : '''monosaccharide''' (ou ose) pour une unité, '''disaccharides''' (ou diholoside tel le saccharose) pour deux, et '''polysaccharides''' (ou glycanes) au-delà. Une classification similaire est obtenue en considérant le degré de polymérisation DP : monosaccharide pour DP de 1 à 2, oligosaccharide pour DP à 3 à 9 et polysaccharide au-delà.

Les glucides se trouvent dans des aliments tels que le riz (à hauteur de 79,95 g pour 100 g de riz blanc à long grain non cuit[A 1]) ou le pain (essentiellement présents sous la forme d'amidon[A 4]). Selon la fondation britannique de nutrition, les trois principales sources sont les céréales à 45%, les pommes de terre et le grignotage salé à 12% puis les boissons à 10%[A 5]. Les glucides se divisent en catégories selon le nombre d'unités de sucre : '''monosaccharide''' (ou ose) pour une unité, '''disaccharides''' (ou diholoside tel le saccharose) pour deux, et '''polysaccharides''' (ou glycanes) au-delà. Une classification similaire est obtenue en considérant le degré de polymérisation DP : monosaccharide pour DP de 1 à 2, oligosaccharide pour DP à 3 à 9 et polysaccharide au-delà.Le lieu d'absorption de glucides dépend principalement de la catégorie, mais aussi d'autres facteurs liés au sujet ou à la quantité. Par exemple, les monosaccharides tels que le lactose sont normalement absorbés dans l'intestin grêle, mais si le sujet a une intolérance au lactose (glucide présent dans le lait) alors le lactose continuera sa course de l'intestin grêle vers le gros intestin où il est fermenté pour produire des acide gras volatil ; les gaz dégagés par ce processus engendrent entre autres des ballonnements, et servent au diagnostic de l'intolérance au lactose en testant la présence d'hydrogène. Environ 75% des adultes ont une intolérance au lactose, par exemple dans les populations asiatiques, et d'autres problèmes liés à l'absorption de sucres existent tels que la déficience en sucrase-isomaltase qui touche 10% des inuits du Groenland[A 6].

Les glucides sont nécessaires pour le corps, et la concentration dans le sang (généralement entre 70 mg/dl et 100 mg/dl) doit être maintenu à un niveau assez élevé car le cerveau en dépend intégralement[A 3]. Selon la consommation moyenne nécessaire par le cerveau, un apport journalier de 130 g est recommandé chez les adultes. En pratique, cet apport est largement dépassé, la médiane étant de 220 g à 330 g chez les hommes et 180 g à 230 g chez les femmes[A 7]. Un des centres d'intérêts de la physiologie de la nutrition est de voir comment le corps s'adapte selon la quantité des nutriments fournis. Dans le cas du glucide, si la quantité est faible alors le corps tente de l'économiser en puisant davantage d'énergie à partir des corps gras ; dans le cas contraire, l'énergie peut être prise à partir des glucides, qui sont alors transférés du sang aux cellules par l'insuline, et les excédents peuvent être convertis par le foie via un processus appelé de novo lipogenesis (DNL). Les excédents sont stockés sous forme de gras et non comme glucides, une explication par l'évolution étant que la densité en énergie du gras est supérieure à celle des sucres, ce qui minimise ainsi le gain en poids afin de conserver la mobilité de l'organisme[A 3].

Les glucides sont nécessaires pour le corps, et la concentration dans le sang (généralement entre 70 mg/dl et 100 mg/dl) doit être maintenu à un niveau assez élevé car le cerveau en dépend intégralement[A 3]. Selon la consommation moyenne nécessaire par le cerveau, un apport journalier de 130 g est recommandé chez les adultes. En pratique, cet apport est largement dépassé, la médiane étant de 220 g à 330 g chez les hommes et 180 g à 230 g chez les femmes[A 7]. Un des centres d'intérêts de la physiologie de la nutrition est de voir comment le corps s'adapte selon la quantité des nutriments fournis. Dans le cas du glucide, si la quantité est faible alors le corps tente de l'économiser en puisant davantage d'énergie à partir des corps gras ; dans le cas contraire, l'énergie peut être prise à partir des glucides, qui sont alors transférés du sang aux cellules par l'insuline, et les excédents peuvent être convertis par le foie via un processus appelé de novo lipogenesis (DNL). Les excédents sont stockés sous forme de gras et non comme glucides, une explication par l'évolution étant que la densité en énergie du gras est supérieure à celle des sucres, ce qui minimise ainsi le gain en poids afin de conserver la mobilité de l'organisme[A 3].Corps gras (ou lipides)

La plupart des corps gras ne sont pas solubles dans l'eau, ce qui les distingue des glucides et des protéines. La classification des lipides de Bloor distingue quatre catégories. Les corps gras simples sont des acides gras unis par une liaison ester à des alcools. Par exemple, le triglycéride résulte d'une molécule de glycérol estérifiée à trois molécules d'acide gras, et il se trouve dans l'huile végétale et les graisses animales. Les corps gras complexes ont la même composition mais avec des molécules supplémentaires : en estérifiant le glycérol avec deux molécules d'acide gras et un phosphate, on obtient le complexe phosphoacylglycérol. Les dérivés sont obtenus par hydrolyse des deux précédents, et ce qui ne rentre dans aucune des trois catégories est autre (comme le squalène). La structure des acides gras est aussi classée selon la longueur de leur chaîne de carbone (court, moyen, long, très long) et la présence d'au moins une double liaison carbone-carbone (l'acide est alors insaturé et cette classe contient les acide gras trans).

La plupart des corps gras ne sont pas solubles dans l'eau, ce qui les distingue des glucides et des protéines. La classification des lipides de Bloor distingue quatre catégories. Les corps gras simples sont des acides gras unis par une liaison ester à des alcools. Par exemple, le triglycéride résulte d'une molécule de glycérol estérifiée à trois molécules d'acide gras, et il se trouve dans l'huile végétale et les graisses animales. Les corps gras complexes ont la même composition mais avec des molécules supplémentaires : en estérifiant le glycérol avec deux molécules d'acide gras et un phosphate, on obtient le complexe phosphoacylglycérol. Les dérivés sont obtenus par hydrolyse des deux précédents, et ce qui ne rentre dans aucune des trois catégories est autre (comme le squalène). La structure des acides gras est aussi classée selon la longueur de leur chaîne de carbone (court, moyen, long, très long) et la présence d'au moins une double liaison carbone-carbone (l'acide est alors insaturé et cette classe contient les acide gras trans).Il est considéré comme acceptable que 20 à 35% de l'énergie provienne de corps gras. Le rôle de tous les acides gras n'est pas encore bien compris, et il n'est donc pas possible de déterminer des niveaux appropriés quant à leur consommation en général. Cependant, des niveaux sont jugés adéquats (ce qui ne constitue pas une recommandation) pour certains acide gras essentiels : pour l'acide α-linolénique, du groupe Oméga-3, il s'agit de 1,6 g par jour pour les jeunes hommes et 1,1 g pour les jeunes femmes, et pour l'acide γ-linolénique, du groupe Oméga-6, les quantités sont respectivement 17 g et 12 g par jour. Contrairement aux précédents, le groupe Oméga-9 ne comporte pas d'acides gras essentiels, mais plus de recherches sont nécessaires quant à des bénéfices pour la santé[A 8].

Lors de la digestion, les corps gras sont émulsifiés dans l'intestin grêle (duodénum). L'émulsifiant est la bile, produite par le foie et stockée dans la vésicule biliaire. L'émulsion passe ensuite dans l'intestin grêle où les lipides sont dégradés par un processus appelé lipolyse et associés à d'autres molécules au sein d'une lipoprotéine pour être transportés dans le sang[A 9]. Une lipoprotéine est montrée dans le schéma ci-contre : les lipides sont à l'intérieur, et l'extérieur est formé d'apolipoprotéines de différents types, notés Apo, et de phospholipides.

Il existe cinq classes de lipoprotéines, remplissant différentes fonctions. Par exemple, les lipoprotéines de haute densité notées HDL évitent que le cholestérol s'accumule dans les vaisseaux sanguins en l'amenant au foie qui l'élimine ; ces lipoprotéines sont appelées bon cholestérol, et celles faisant le chemin inverse sont le mauvais cholestérol, noté LDL. La concentration de LDL augmente avec la prise d'acides saturés ou d'acide gras trans, ce qui augmente également le risque de maladie cardio-vasculaire[A 8]. Enlever ces acides du régime peut nécessiter des changements profonds pouvant donner lieux à des carences, mais il est possible d'en réduire la quantité, par exemple dans le régime méditerranéen.

Protéines[modifier]

Les graines de soja, riches en protéines, permettent d'obtenir du lait de soja utilisé pour préparer le tofu.

Les protéines d'origine animale sont la principale source en Amérique du Nord et Europe de l'ouest. L'origine animale inclut aussi bien la viande que ce qui est produit par les animaux, tel que les œufs (13,62 g de protéines pour 100 g d'œuf frit[A 1]) ou le fromage (19,80 g de protéines dans 100 g de camembert[A 1]). Les végétariens ne consommant pas de viandes, et les végétaliens rejetant l'ensemble des produits d'origine animale, leurs protéines doivent provenir des légumes et des céréales, qui sont également les deux principales sources en Afrique, Asie et Amérique Latine[A 10].

Une protéine est formée d'acides aminés liés par des liaisons petptiques. Ces acides aminés sont séparés en deux catégories : indispensables, c'est-à-dire ceux que le corps ne peut synthétiser et qui doivent être apportés par l'alimentation, ou non-indispensables. Ce qui est indispensable dépend de l'organisme considéré : par exemple, l'arginine est nécessaire à la survie d'un chat mais pas pour l'homme passé le stade du nourrisson. Ces catégories sont affinées en considérant les acides aminés indispensables sous conditions. En effet, certains acides aminés peuvent être synthétisés mais avec des capacités limitées en général et variants selon les conditions du sujet : par exemple, la synthèse de proline est limitée chez les grands brûlés[A 10].

Une protéine est formée d'acides aminés liés par des liaisons petptiques. Ces acides aminés sont séparés en deux catégories : indispensables, c'est-à-dire ceux que le corps ne peut synthétiser et qui doivent être apportés par l'alimentation, ou non-indispensables. Ce qui est indispensable dépend de l'organisme considéré : par exemple, l'arginine est nécessaire à la survie d'un chat mais pas pour l'homme passé le stade du nourrisson. Ces catégories sont affinées en considérant les acides aminés indispensables sous conditions. En effet, certains acides aminés peuvent être synthétisés mais avec des capacités limitées en général et variants selon les conditions du sujet : par exemple, la synthèse de proline est limitée chez les grands brûlés[A 10].Les protéines sont un composant essentiel du corps et remplissent un très grand nombre de rôles. Par exemple, un cheveu est composé de kératine, qui est une protéine ; elle est impliquée avec une autre protéine, le collagène, dans la force et l'élasticité de la peau. Des problèmes liés aux protéines peuvent aussi être associés à des pathologies, tel le glutamate qui est impliqué dans les crises de convulsion épileptique[A 11]. Un apport inapproprié en protéines peut donc avoir des conséquences fortes et variées sur le corps. La quantité conseillée de protéines est donnée de façon empirique pour 0.80 chaque jour par kilo de masse corporelle. Il est recommandé que le régime alimentaire ne dépasse pas 35% de protéines[A 12].

Le PDCAAS (protein digestibility corrected amino acid scoring pattern) résume les quantités par acide aminé mais, en raison de controverses et d'évolutions techniques, les quantités conseillées par la FAO et l'OMS peuvent différer fortement selon les rapports. Ainsi, en 1985, il était conseillé de prendre chaque jour moins de 10 mg/kg de thréonine, puis presque 30 mg/kg en 1991 et environ 15 mg/kg en 2001[A 13]. Le rapport technique 935 FAO/OMS dresse un état des lieux en 2007[A 14]. La digestion des protéines se passe principalement dans l'intestin grêle et libère les acides aminés qui continuent vers d'autres organes. En cas de sous-alimentation, certains acides aminés peuvent être transformés en glucose par néoglucogenèse.

Micronutriments[modifier]

Minéraux[modifier]

Vitamines[modifier]

Une vitamine est un composé nécessaire au métabolisme d'un organisme, dans le sens où « un sujet en étant privé développera des maladies de carence et des signes d'un métabolisme anormal, et restaurer le composé manquant empêchera ou remédiera aux maladies et rendra le métabolisme normal »[B 1]. Le fait qu'une vitamine soit un composé la distingue par exemple des minéraux, et la nécessité signifie qu'elle ne peut pas être synthétisée. Les organismes étant capables de différentes synthèses, la dénomination de vitamine est relative à l'organisme considéré. Ainsi, la vitamine C peut-être synthétisée par la plupart des animaux à partir de glucose, et elle n'est donc considérée comme vitamine que pour les espèces incapables de cette synthèse telles que l'homme et autres espèces du taxon Haplorrhini, les chauves-souris ou les cochons d'inde[B 2]. La raison de cette déficience chez l'homme vient de l'inactivité du gène responsable de l'enzyme L-gulonolactone oxidase, nécessaire pour la synthèse à partir du glucose, sur le chromosome 8.

La vitamine C se trouve dans les légumes et les fruits, tels que le kiwi (105,4 mg pour 100 g) ou le cantaloup (36,7 mg pour 100 g)[A 1]. Les légumes et fruits frais et crus sont la meilleure source, puisque la teneur en vitamine C décroît très fortement avec le vieillissement ou la coupe, et fortement en cuisinant[B 1].

Sensations[modifier]

Soif[modifier]

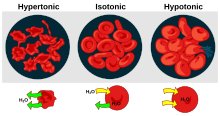

La sensation de soif se comprend en étudiant les mécanismes des globules rouges. L'intérieur d'un globule rouge, nommé cytoplasme, est séparé de l'extérieur par une membrane qui laisse passer l'eau, et est appelée pour cette raison semi-perméable. Une pression s'exerce entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur, selon les concentrations respectives en solutés. Si la concentration à l'extérieur est moins élevée que dans la cellule, alors celle-ci se met à gonfler en raison du phénomène d'osmose et peut éventuellement exploser puisque sa membrane n'est pas extensible. L'extérieur, c'est-à-dire le plasma, est alors qualifié d'hypotonique. A l'inverse, il peut être hypertonique et la cellule essaye alors de rétablir la pression en laissant passer de l'eau vers l'extérieur. Ce second cas de figure se pose lorsqu'il n'y a pas assez d'eau dans l'organisme : moins d'eau signifie une concentration en solutés plus élevée à l'extérieur des cellules. Cette pression est un mécanisme extrêmement sensible pour déclencher des sensations de soif : une augmentation de 2 à 3% est suffisante pour ressentir un besoin fort de boire, aussi bien chez l'homme que le singe ou le rat. Cet effet est vérifiable en injectant une solution avec une concentration élevée en sel, et l'intensité de la soif est proportionnelle à la pression[1].

La sensation de soif se comprend en étudiant les mécanismes des globules rouges. L'intérieur d'un globule rouge, nommé cytoplasme, est séparé de l'extérieur par une membrane qui laisse passer l'eau, et est appelée pour cette raison semi-perméable. Une pression s'exerce entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur, selon les concentrations respectives en solutés. Si la concentration à l'extérieur est moins élevée que dans la cellule, alors celle-ci se met à gonfler en raison du phénomène d'osmose et peut éventuellement exploser puisque sa membrane n'est pas extensible. L'extérieur, c'est-à-dire le plasma, est alors qualifié d'hypotonique. A l'inverse, il peut être hypertonique et la cellule essaye alors de rétablir la pression en laissant passer de l'eau vers l'extérieur. Ce second cas de figure se pose lorsqu'il n'y a pas assez d'eau dans l'organisme : moins d'eau signifie une concentration en solutés plus élevée à l'extérieur des cellules. Cette pression est un mécanisme extrêmement sensible pour déclencher des sensations de soif : une augmentation de 2 à 3% est suffisante pour ressentir un besoin fort de boire, aussi bien chez l'homme que le singe ou le rat. Cet effet est vérifiable en injectant une solution avec une concentration élevée en sel, et l'intensité de la soif est proportionnelle à la pression[1].Cependant, le corps a également ses mécanismes de régulation : la base du cerveau réagit en secrétant une hormone antidiurétique qui agit sur les reins en conservant de l'eau par filtrage des urines. Cette pression augmente lorsqu'un individu mange, et cette action agit aussi sur les reins qui ont besoin de plus d'eau pour les déchets. Ainsi, boire avant ou pendant le repas contribue à l'équilibre. Par ailleurs, une autre réponse du corps à l'augmentation de pression est une bouche sèche due à une réduction de salive. Cependant, il ne peut être conclu qu'avoir une bouche sèche est un mécanisme du corps pour s'assurer que l'individu boive : un contre-exemple simple est que les individus ayant des glandes salivaires défaillantes boivent des quantités appropriées, et ainsi la sensation qu'ils éprouvent ne les pousse pas à boire[1].

La compréhension de la pression osmotique offre un aperçu des mécanismes de base, mais de nombreux problèmes restent ouverts, tels que savoir comment un organisme détermine la quantité d'eau à boire.

Faim

Alimentation

La nutrition se définit ici comme étant la science qui analyse les rapports entre la nourriture et la santé : étude de la composition des aliments, de leurs propriétés, et de leur utilisation par l'organisme. Ces études conduisent à la diététique. On prend également en compte, dans le cadre de la nutrition, les comportements alimentaires des individus, notamment lors des repas ou lors de grignotage.

Cependant, à partir de l'observation clinique de maladies dont l'origine était une carence alimentaire (par exemple, le scorbut), la nutrition concerne également aujourd'hui des maladies tels que les problèmes cardio-vasculaires et le cancer (avec la méthode Kousmine par exemple), l'ostéoporose et l'hypertension artérielle (excès de sel notamment), le diabète de type 2, l'obésité, les maladies auto-immunes, la maladie d'Alzheimer[2].

La nutrition joue un rôle essentiel dans la prévention de nombreuses maladies. Par exemple plus de 100 000 cas de cancers [3] pourraient être évités en France chaque année, en changeant simplement d'habitudes alimentaires.

Il faut également rappeler que l'état nutritionnel est un facteur pronostique dans l'évolution des cancers. Une personne sous alimentée sera plus à risque de complications qu'une personne bénéficiant d'une alimentation conforme aux besoins de l'organisme.

Les processus complexes auxquels les éléments nutritifs sont soumis — interactions entre les aliments, dégradation, transformation en énergie et libération de cette énergie, transport et utilisation des composés chimiques pour la construction (anabolisme = construction; catabolisme = élimination des déchets) des tissus spécialisés et le maintien d'une bonne santé globale — ne sont qu’en partie élucidés. Des choix nutritionnels importants doivent cependant être faits pour assurer la bonne santé des individus, comme les très jeunes enfants et les personnes âgées, et de populations entières qui souffrent de malnutrition.

L'adaptation des pratiques alimentaires à la satisfaction des besoins physiologiques est la diététique.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire